施設基準

当院は保険医療機関であり、東北厚生局長に下記の届出を行っております。

基本診療料

- 明細書発行体制等加算

- 外来感染対策向上加算

- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

特掲診療料

- 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所

- がん治療連携指導料

- 電子的診療情報評価料

- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

- 在宅がん医療総合診療料

- 時間内歩行試験

- 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

- 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 術件数0

- ペースメーカー交換術 術件数0

- 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

- 二次性骨折予防継続管理料3

- 下肢創傷処置管理料

- 医療DX推進体制整備加算

その他届出

- 酸素の購入単価

情報の取り扱いについて

当院では、オンライン資格確認を行う体制を整備しており、受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な診療情報を患者さんよりお預かりし、これを活用して診療を行っています。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用についてご協力をお願いいたします。

一般名処方について

当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。

一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を、「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋のことです。

一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が確保されます。

ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表示されるため、患者様が混乱することがあります。そのため、当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は、会計窓口までその旨お申し付けください。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

長期処方・リフィル処方せんについて

当院では患者さんの状態に応じ、

- ・28日以上の長期の処方を行うこと

- ・リフィル処方せんを発行すること

のいずれの対応も可能です。

- ※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

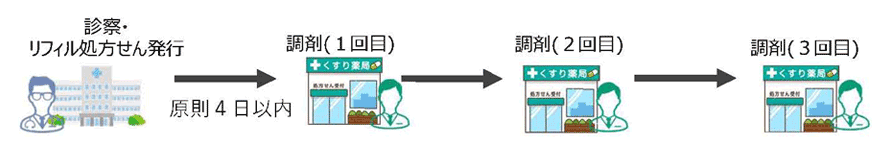

リフィル処方せんとは?

症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください。

リフィル処方せんの留意点

- i. 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)

- ii. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。

- iii. 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。

- iv. 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。

- v. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

電子処方箋の対応施設の周知ポスター

感染対策指針

当院は県と医療措置協定を締結しております。

H26.8.25

健生ふれあいクリニック感染対策指針

当院における感染対策を進めるため、本方針を定める。

Ⅰ.院内感染対策に関する基本的考え方

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定・制圧・終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成し、院内感染対策を行なう。

(*多くの職員の積極的参加を得て適宜変更するものであり、本指針の変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならないものとする)

Ⅱ.院内感染対策委員会の目的

- (1) 本委員会は院内におけるウイルス感染、結核、MRSAその他の感染を防止する為の情報の集約と必要な対策の策定・実施を推進することを目的とし、その委員会は医師・看護部・介護部・事務部・その他委員長が必要と認めた者によって職種横断的に構成される。毎月1回、看護・介護部門が発信する感染情報を共有し、院内感染状況の把握を行なうとともに必要な対策を講じ実施するものとする。緊急時は、臨時会議を開催する。

- (2) 院内安全管理者は、委員と次に掲げる院内感染対策を行なう。

- ①院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直しをする。

- ②院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知徹底をはかる。

- ③職員研修の企画・運営を行なう。

- ④改善策の実施状況を必要に応じて調査、見直しを実施する。

- ⑤異常な感染症が発生した場合には、感染対策委員会に情報を集約し速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、終息させるために対策の全職員への周知徹底を図る。

- ⑥患者の疑問、不安等の日常的な把握に努める

- (3) 下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、7日以内に保健所長を通じて都道府県知事に届出る

- ①一類感染症(←国内にはなく、外国からの輸入感染症 注※1)の患者、二類感染症( 注※2 )又は三類感染症( 注※3 )の患者又は無症状

病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者。 - ②四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリア、その他厚生省令で定めるものの患者(後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む)

- ①一類感染症(←国内にはなく、外国からの輸入感染症 注※1)の患者、二類感染症( 注※2 )又は三類感染症( 注※3 )の患者又は無症状

- 注※1.エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・ラッサ熱・ペスト

- 注※2.急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・パラチフス

- 注※3.腸管出血性大腸菌症

Ⅲ.院内感染対策の為の職員に対する研修に関する基本方針

- ①職員研修は、感染防止の為の基本的考え方およびマニュアルについて職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

- ②職員研修は、必要に応じて随時開催する。

- ※年2回は、学習会を行なうものとする

- ③研修の開催結果または、外部研修の参加実績を記録・保存する。

- ※研修の日時・出席者・研修項目を記録し保存期間は5年間とする

Ⅳ.院内感染発生時の対応に関する基本方針

- ①委員長及び委員会メンバーは、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施する為に全職員への周知徹底を図る。

- ②職員は、立案された改善策を元に、院内感染マニュアルを活用し、感染の拡大を防ぐよう全力をつくす。

Ⅴ.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

感染症の発生時は、その状況および患者への対応等を、報告書をもって委員長に報告する

- ①院内感染の発生報告

- :異常発生時は、その状況及び患者への対応等を委員長に報告する

- ②感染症の発生動向の情報を共有し、感染発生の予防及び蔓延の防止を図る。

- :委員長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施する為に全職員への周知徹底を図る。

- ③重大事故発生時は、地域の専門家等に相談できる体制を確保する。(努力規定)

- :感染制御に関する問い合わせ「日本感染症学会施設内感染対策相談窓口」にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。

またQ&Aが同学会HPに掲載されているので、活用する。

http://www.kansensho.or.jp./sisetunai/index.html

- :感染制御に関する問い合わせ「日本感染症学会施設内感染対策相談窓口」にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。

- ④院内感染対策マニュアルを整備し、必要があれば修正する。

Ⅵ.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

- ①当該指針は、外来へ掲示し、自由に患者が閲覧できるようにする。指針に対する問い合わせには外来相談窓口(看護師:髙橋)担当者とし対応する。

- ②病状や治療方針に関する患者・家族からの相談については、外来相談窓口担当者を決め誠実に対応し、担当者は必要に応じて担当医に内容を報告する。

Ⅶ.その他の医療機関における院内感染対策の推進のために必要な基本方針

院内感染対策指針は、必要に応じて改正するとともに、研修や院内学習などを通じて職員に周知徹底することとする。

また、別紙「院内感染対策マニュアル」に沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努めるようにする。

- (附則)H19年6月1日施行。

H26年12月2日改変。

指定居宅療養管理指導事業所掲示

当院は、山形県知事指定の指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所です。

| 1.指定事業者名 | 指定居宅療養管理指導事業所 健生ふれあいクリニック |

|---|---|

| 2.指定事業所番号 | 0610812067 |

| 3.事業所所在地 | 山形県酒田市泉町1番16 |

| 4.電話番号 | 0234-33-6333 |

| 5.運営方針 |

|

| 6.指定居宅療養管理指導の内容 |

|

| 7.従事者 | 医師 本間 卓 ・ 叶内 平 |

| 8.営業日及び営業時間 | (1)院内に掲示している診療日及び診療時間と同じです。 |

| 9.利用料 |

|

| 10.苦情処理 |

|

| 11.その他運営に関する重要事項 |

|

診断書・証明書・予防接種等料金一覧

| 診断書・証明書・予防接種等料金一覧 | 一般 | 組合員 |

|---|---|---|

| 診断書(麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許申請用、他) | 2200 | 1540 |

| 在宅福祉サービス診断書 (介護保険用健康診断書 普通・詳細含む) | 2200 | 1540 |

| 身体障害者診断書意見書 | 3300 | 2200 |

| 身障者年金関係書類 (障害年金診断書) | 4400 | 3080 |

| 特定疾患診断書(臨床調査個人票【診断書あり】) | 4400 | 3080 |

| 特定疾患診断書(臨床調査個人票【診断書なし】) | 3300 | 2200 |

| 特定疾患治療研究にかかる医療機関追加(変更)申請書 | 2200 | 1540 |

| 児童扶養手当障害認定診断書 | 3300 | 2200 |

| 二次健診結果報告書 (※基本・詳細は記載内容で判断させていただきます) | ||

| 基本項目 | 770 | 550 |

| 詳細項目 | 1100 | 770 |

| 保険会社 指定用紙診断書 | 3300 | 2200 |

| 補装具費支給意見書 | 1100 | 770 |

| 健診等追加及びコピー代 | 1100 | 770 |

| 死亡診断書 | 2200 | 1540 |

| 死亡診断書追加及びコピー代 | 550 | 550 |

| 支払い証明書 | 550 | 330 |

| 生命保険証明書 | 3300 | 2310 |

| 受診状況等証明書 | 2200 | 1540 |

| 運動療法処方箋 | – | 1000 |

| 運動療法実施証明書 | – | 1500 |

| 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 7000 | 6000 |

| 麻疹風疹ワクチン(MRワクチン) | 9010 | 7200 |

| 帯状疱疹ワクチン(ビケン) | 8500 | 7000 |

| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 25000 | 22500 |

| RSウイルスワクチン(アレックスビー) | 27000 | 25000 |

保険給付外費用一覧 (療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて)

当院では、訪問診療等に係る交通費・特別な医療材料・院内処方時の容器代等につきましては、使用量・利用回数に応じた実費のご負担をお願いしております。

訪問診療・往診や訪問看護に係る交通費

| (地図上)半径0.5kmまで | 200円 |

|---|---|

| 〃 ~1.0km | 300円 |

| 〃 ~1.5km | 400円 |

| 〃 2.0km以上 | 500円 |

医療材料費

| リハビリパンツ(S・M・L一律) | 150円/枚 |

|---|---|

| オムツ | 150円/枚 |

| 母乳パッド | 20円/枚 |

| 尿取りパッド | 40円/枚 |

薬剤の容器代

| 《軟膏容器》 | 《水剤容器》 | ||

|---|---|---|---|

| 36g | 30円 | 30ml | 30円 |

| 60g | 40円 | 60ml | 30円 |

| 120g | 60円 | 200ml | 50円 |